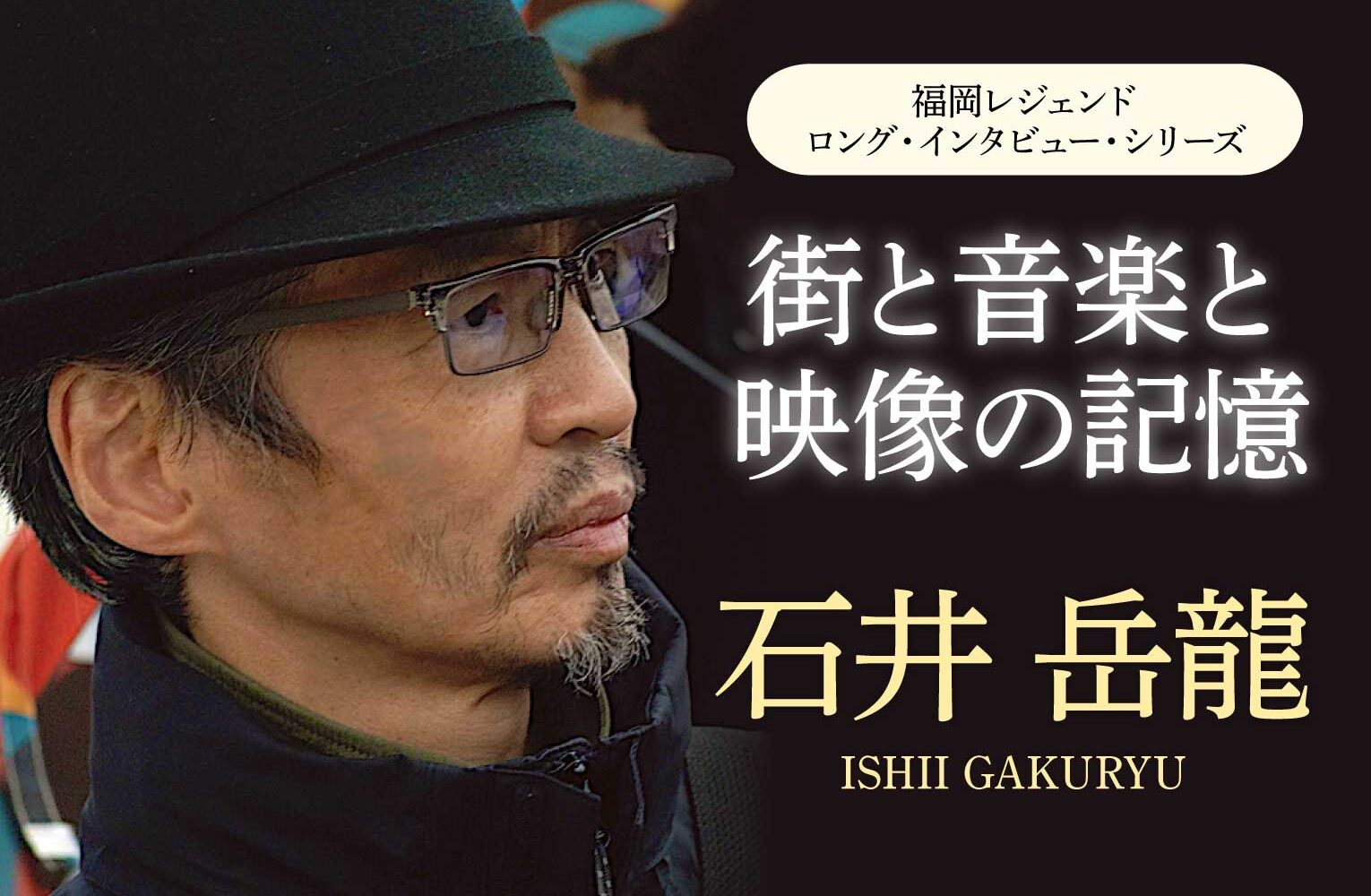

【福岡レジェンドロング・インタビュー・シリーズ】街と音楽と映像の記憶 第3回 石井岳龍

福岡を音楽都市たらしめた先人達の証言を集め検証していくプログラム。

「福岡レジェンド ロングインタビュー・シリーズ“街と音楽の記憶”」

第3回目は、今年10月に開催した「福岡音楽映画祭2023」の特別ゲスト、映画監督の石井岳龍氏が登場!

「街」と「音楽」に加え「映画」にもスポットを当てながら、『狂い咲きサンダーロード』、『爆裂都市 BURST CITY』、『水の中の八月』など、現在でも熱狂的な人気を集める名作の数々を生み出してきた、創作活動の源泉には何が潜んでいるのか。生まれ育った福岡・博多ならではのエピソードを紐解きながら、その熱いスピリットに迫る。

皆さん、こんばんは。

今日は記念すべき第一回福岡音楽映画祭へようこそ、進行役の深町健二郎です。どうぞよろしくお願いいたします。

この映画祭は、福岡音楽都市協議会が主催しています。福岡の文化的なアイデンティティーというと、やはり「音楽」ということで、それをもっと活用しようじゃないかということで、街づくりであったり、 観光、人材育成やイベントなどを色々仕掛けていくという団体なんですが、その取り組みの新しいひとつが今回の映画祭ということで、福岡音楽映画祭というタイトルでやるわけです。いわゆる三つのキーワード「福岡」と「音楽」と「映画」ということで一番相応しい方、ご存じの石井岳龍監督をお迎えしています。

トークと福岡初上映となる最新作『自分革命映画闘争』の上映をしようということになってますが、早速、監督をお呼びしたいと思います。皆さん、拍手でお迎えください。

(拍手)

じゃあ、ちょっと座ってゆっくり話していきましょうか。

映画が2時間45分ありますね。そしてトークを今から3、40分、していきたいと思います。

今日は「街と音楽と映像の記憶」というタイトルなんですけれども、その前に監督のプロフィールを私の方から簡単にご紹介させてください。

監督は、1957年、福岡市博多区のご出身ということで、1976年に日本大学芸術学部に入学されました。その直後に8ミリ映画『高校大パニック』で、鮮烈にデビューをされまして、卒業制作が『狂い咲きサンダーロード』。これが1980年。何とその年の「キネマ旬報」で、学生でありながら、日本映画第9位に選ばれる快挙を成し遂げたということで。それから1982年には『爆裂都市 BURST CITY』以降、海外でも評価が高い数々の作品が、未だ色褪せずにカルト化しています。そして今日、最新作『自分革命映画闘争』が福岡初公開ということになりますが、ある記事によると、これが『高校大パニック』の大学版とも言われる、原点回帰作ということで…。『高校大パニック』では「数学ができんで何が悪いとや」みたいなコピーが、我々世代だったら、皆さん聞きなじみがある言葉だと思います。

生徒が反乱を起こすという作品だったんですけども、今回のこの作品では、なんと監督ご自身がマッドプロフェッサーになって暴走するという「令和版 高校大パニック」とも言われています。この辺りの話は、また後ほどゆっくりしていきたいと思いますが、ここからは石井監督の原点でもある、ここ福岡・博多で一体監督に何が起こって、どのように映画の道を目指すようになったのかということを、博多の街の記憶をたどりながら、最新作のお話まで至ればなと思っています。

福岡はどうですか。お久しぶりになるんですか。

いや、ちょくちょくは帰って来てるんですけど、今年の3月までは、神戸芸術工科大学で17年の間勤めて、神戸で大学の仕事しながら、途中から商業映画の作品も撮っていて、二足の草鞋だったので、めちゃくちゃ忙しくて。

なるほど。映画を撮りながら大学っていうのもなかなかお忙しいですね。

映画より大学の方が大変だったんですけれど、やっぱり映画撮りたいので、なんとかコツコツと撮っていたんですけど、ようやく解放されたので。これからはもっと頻繁に帰って来れるんじゃないかと思っています。元、石井聰亙です。

そうですよね。あの、多分ご存じだと思いますけど。

でも、知らなかったって人がいるんですよ。

お名前変わったのは、10年ぐらい前ですか。

そうですね、10年ぐらい前です。大学に勤めはじめてから4年後、2010年。

13年前ですね。確かにあんまり名前変えられる監督っていないですよね。 歌舞伎俳優とかは、名前が変わっていく方はいますけど。

軽い考えで変えちゃったんですけど。

割とその、ノリっていうか。

いや、なんかもう、聰亙って名前に飽きたっていうか、生まれ変わりたいと思ったのか。全然変わってないんですけど。人間としてダメなとこがたくさんあったので、名前変えて新しい自分になりたいなと。

どんな感じなんでしょう。やっぱり新鮮な思いにはなるもんですか。名前が変わると。

自分ではそうだったんですけど、周りの人は全然、ほとんどね、同じ人間ですから。

そうですよね。石井監督は石井監督って、僕らは思いますけど。

同一人物です。

違ったらびっくりしますけど(笑)。

でも、どうですか、博多区ご出身という話をしましたけど、いわゆる博多っ子ですよね、つまり。

そうです。もう完全に。下町ですけど、千代町っていう、“爆裂都市”だった。

“爆裂都市”だったんですか、やっぱり(笑)。 そこで感性を磨かれたわけですね。

感性を磨かれたというか、生き残ったといいますか。 私は福岡のことは「日本のブラジル、ラテン」だと呼んでいるんですけど。当時の千代町は「アマゾン」でした。私にとっては。

おお、なるほど。何が出てくるかわかんない危険な。 監督は私の四つ先輩ですけども、あの昭和の時代っていうと、全く今と違いますよね、原風景というか。変な人がいっぱいいましたよね。

めちゃくちゃ変な人がいっぱいいました。 とにかく世の中っていうか、世界を知ったって言いますかね。 正義は必ず勝つとは限らないとか、そういう倫理っていうものと人間の善悪の境界を越えた本質っていうものの違いとか、いろんなことを体験して学んだので、ぬるいことがダメだっていうか。

でも明らかに監督の作品って、割とほとばしるような疾走感とか、かなり暴力的なことも含めて、たくさん出てきますけど、 やはりそれが原体験にあったっていうのも、大きな要因なんですか。

めちゃくちゃ大きいと思います。人間が剥き出しで本気で生きてるというか、街も全部本音で動いてるっていうのがあって。また、博多の山笠。私が作っている一本一本の作品っていうのは、自分なりの山笠だと思うんですけど、こうカーッと血がたぎるというか、のぼせる感じとか。

やっぱり、山のぼせな時代もあったんですね。

完全にそうだったんですけど、中学生になったら締め込みとかが恥ずかしくなってちょっと遠ざかっていたんですけれど、今でも大好きですし、そういう血がたぎるだけじゃなくて、かなり神聖なものというか、裏に張り付いてる、いろんな人の無償の協力が無いとできないという、一人では決してできないという。この激しさと、すごい神聖なものが表裏一体となって、その辺が得も言われぬ陶酔といいますか、完全に自分を燃え尽きさせて、参加してる人も陰で支えてる人も、観客も含めて燃え尽きて、なんか邪気と悪霊とかを追い払って、神聖なものが残るっていう、そういうものが1年に一回必ずあるっていことがすごい大きい。

なんか映画もちょっと似てるとこあるかもしれないですよね。チームが組まれて、始まって、そして必ず終わる時が来て。

終わるってのがまた良いんですよね。一期一会っていうか。きっぱり終わって、「はい、終わり」っていう。僕らの街の千代流っていうのは、私が参加していた時は、一回一回終わった瞬間に、山の人形や飾りを壊して、喧嘩して大事なパーツを縁起物として取り合っていたんですけれど。

壊し方も激しいですよね。一気に、もう、ボコボコに壊すというか。

大事な神聖なものなのにきっぱりと全部壊す、そういうことが、また、すごい自分の中では良かったっていうか。そういうことが許されない世の中になって来てますけど。作って壊す、でまたそこから、一から始めるっていうその辺の精神は、自分の中では、ものすごく今も受け継いでいると思いますね。山笠っていうのはすごい大きい。 音楽のことで言うと、やっぱり板付の米軍放送があったことで。

FEN(※1)があったんですよね

入ってきて、アメリカの放送が入ったって思ったら、全然、近くの放送で。英語のね。

意外と地元発信だったという。

それと、やっぱりサンハウス、あと『歌え若者』が大きかったですね。

KBCのラジオで。それこそもうレジェンドのディレクターで、岸川均さんという方がね、作られていた番組ですが。

(参考)【福岡音楽事始】 第3回 ~福岡の音楽シーンを支えた地元放送局の名ディレクター~

中学生の頃聴いていたんですけど、お金無いからラジオしか聴けない。それから通信販売でレコードを買うっていうぐらいしかなかったんで。『歌え若者』は、もちろんタダで放送してましたし、深夜に。公開放送が、歩いて行ける所だったので、随分時間かかったけど。そこでほとんど毎週のように聴きに行っていて、そこでいろんな新しい音楽を知りました。

じゃあ、デビュー前のチューリップだったり、甲斐バンドとか海援隊だったり。

チューリップはもう大御所だったんで、私が中学生の頃には。ライブハウスとか、やっぱり中学生の時には行けないから。

無かったっていう感じもありますね。

照和ぐらいはありましたよね。それがすごい大きいのと。高校1年生の時に九電記念体育館っていうところで「昭和元録ええじゃないか」(正式名称「昭和元禄、夢でよかった、ええじゃないかフォーク・ロックコンサート」)っていうイベントがあって。そこで当時のフォーク、ロックのスターたち。来てないのは吉田拓郎さんぐらいで。私の当時の大ヒーローだった頭脳警察と、泉谷しげるさん。

泉谷さんは、のちに『爆裂都市』にも出られますけど。

地元では、海援隊と、アンドレ・カンドレって名前で陽水さん。自転車乗ってやってきて、バク転までして。

陽水さんがバク転って、ちょっと、すごいですね。

あと地元のサンハウス。まだブルースやってて、もう本当に皆さん怖い。長髪でラッパズボンの。 高校1年生ぐらいのこっちは、はなたれ小僧ですから、めっちゃかっこよくて、みんながそういう人たちが。友部正人さんもいたし、高田渡さんもいたし、遠藤賢司さんも三上寛さんも、みんないて、それが半日ぐらいかな。

(参考)【福岡レジェンドロング・インタビュー・シリーズ】街と音楽の記憶 第2回 鮎川誠(前編)

もう結構、今の出演者だけでもね、相当なボリュームですよね。

福岡で初めてだったと思うんです。

ある種のフェスですね。

フェスです。半日以上の。それがやっぱものすごい衝撃で、僕らも中学生、高校生の時って、音楽が僕らのヒーローで、私もなんかもう質屋かなんかで、ギター買ってきて毎日のように弾いてたんですけど、下手くそで、全くダメで。自分、才能があったらもう絶対やってたと思うんですけれど。

環境的にはそうかもしれないですね。今の話をお伺いしてると。

パンクロックっていうのが、僕らの元に届いたのは1976年。ちょうど大学に入った時。その時には、そういう音楽の方法って知らなかったし。あとは、DJ。楽器弾けなくても、そういうサンプリングとか組み合わせて。

ディスクジョッキーの方じゃなくて、いわゆる、DJですね。まさにスクラッチとかビートメイカーなど、後に音楽カルチャーになってますけどね。

これも自分が中高校生の時に知ってたら、もう絶対これやってたなと思います。

タイミングってありますよね。

私が映画に進んだのは、8ミリっていう。当時は8ミリっていうのが、高校の時は高くて買えなかったんだけど、欲しくて欲しくてたまらなかった。

まだビデオも無いですよね。

いや、全く無いです。ビデオデッキはもっと後だから。8ミリっていうのも、なかなか買えなくて、大学1年になった時に買えたんですけど、それまでは、本当に何かクリエイトしたい若者は音楽、それから演劇をやってたんじゃないかと思います。それで漫画家になったのは小林よしのりさんとか。

はい。『東大一直線』や『おぼっちゃまくん』の。福岡出身ですよね。

五歳位の上の方たちは、演劇やるか、漫画家になるか。 石井隆さんとかもそうだと思うんです。映画をやりたかったんですよね。だけど、その代わりに漫画を描くっていう、リアリアリティとしては。 演劇の方に流れた方もたくさんいると思いますけど。私はとにかく何の才能もなくて、ただ周りに音楽。音楽と映画。あ、あともうひとつ、中1の時にやっぱり『イージー・ライダー』(※2)。

アメリカンニューシネマとも言われた。

だから音楽。洋物は、ほとんど映画ですよ。『イージー・ライダー』とか『ウッドストック』(※3)。成人映画でしたけども。18禁だったんですよ。3時間位かな。結局、ライブの代わりに、身の周りに映画館もたくさんあったから、しかもタダで。タダじゃない。安く観れたんで。後々すごく世話になった富士映劇(※4)という。

それはあれでしょう。『高校大パニック』もそこで何かそこで直談判して。

上映しました。元々ずっと通ってたんです。100円で三本立てで洋画と邦画の、めちゃくちゃ面白いのが見れたんですよ。 支配人がすごい目利きで、自分で多分選んでたと思うんですけれど。 面白いのやってたんですよ。100円ですよ。

考えてみたら映画って二本立てが当たり前だったし、意外ともう途中から入れましたよね。で通路とかに座ってた記憶ありますもん。満席で座れないから。

自覚的に映画を見出してからは、富士映劇とかに通うようになってからは、やっぱり割と良い映画をやるんで、名作を、ちゃんとやっぱ頭から観るようになりました。 結局、そういう場所があったんです。富士映劇は、後々音楽のライブ会場に。

めんたいロックの面々が、富士映劇でライブする時代がありましたね。

そういう場所があったし、そこを応援してくれる人がいて、そういう人たちにやっぱ触れたってのは、すごい大きい。小さな自主映画会場みたいな。大学生のお兄さんが、多分自前で天神のホールを借り切って、客は私と何人かしかいなかったようなとこで、そこで初めて観た映画とか、もうやっぱすごいショックを受けて。それがやっぱ、自分の中では映画のすごい原体験になってますね。

でも『高校大パニック』は超満員だったって話聞きましたよ。

300円だったかな、500円くらい取って、超満員だったんですよ。

なかなか、自主制作という映画を撮る人もそんなにまだいない時代に。

逆にそうだったからじゃないですかね。珍しかったんだと思います。 学生の8ミリ映画が、映画館でやるっていうことが。

それがちゃんと、またしっかりと映画化されましたよね。

後に、なぜか2年後に日活で。

テレビでコマーシャル何回も流れてましたから、あの時。

あの「数学できんで何が悪いとや」という。

そうそう、そのフレーズ。

珍しかったんだと思うんですね。プラスそういう私と同じような、何かやりたいとか、映画が好きだっていう、映画で自分たちのできることをやるっていう人たちが、やっぱり観に来てたと思うんで、たくさん。 そういう人たちと一緒に僕らの時代を築いたっていう、そういう思いはありますね。

熱量が伝わってくるような話でしたけど、私自身の石井監督との出会いというのが、ご本人とお会いするのは、実は今日はじめて、ようやくお会いできたんですけども、まさに1980年の『狂い咲きサンダーロード』。あれがちょうど私が高校3年生やったかな、80’sファクトリー(※5)で。その『狂い咲きサンダーロード』の上映と、モッズのライブがセットであって、それは、もちろんライブだから、モッズのライブはもちろん盛り上がるんだけども、同じ熱量で『狂い咲きサンダーロード』をみんなが鑑賞するっていう、あれが衝撃でしたね。

あれ格好良かったですよね。80’sファクトリーっていうのもすごく大きい存在だと思うんですけど。ステージにスクリーン、幕を貼って、シーツみたいな。それで上映して終わったら、幕を破ってモッズが出てくるような演出をしていたんですよ。 映画と音楽と、観てる僕らが一体化するような、そういう状態っちゅうかね。そういうことを街とそこに来ている人たちが、共有してたっていうか。来てる客も、めちゃかっこいいなって思いましたし。

みんなね、同じような皮ジャン来て、髪ツンツンで。

ファッションがオリジナルだったんですね。自分たちが一番かっこいいやろっていう。そこでしか見れないような、ハイカラな感じ。

その映像の衝撃が、僕も未だに鮮明に残ってるんですが、それより、むしろ僕もちょうどその頃に、めんたいロックで、後にもう皆さん、またメジャーデビューするような人たちばっかりで、 その何か同じような、パンク・アティチュードを持ってるような人が、音楽以外の世界にもいるんだというのがね。びっくりしたんですよ。同じような思想を映像で表現できるんだと思って。というのが、また結構衝撃でしたね。

あのー、情報誌「シティ情報ふくおか」ってのも大きかったし、僕等の自主制作映画の当時の運動を支えたのは「ぴあ」とか。

タウン誌が確かに流行りだした頃ですね。

80’sファクトリーと、その近くにあった「勝手にしやがれ」(※6)っていう、親不孝通りの伝説のカフェというか、居酒屋というか。高校生の時とかは絶対行けなかったんですけど、敷居が高いところだったから。『狂い咲きサンダーロード』とか、大学になってから帰ってくる時に、ちょくちょく。そこでモッズのマネージャーとも、そこで出会いましたし。後々スターリンというバンドのベーシストになった、杉山晋太郎君。彼ともそこで知り合ったんですよ。

文化人とか、いろんな人たちが集まる、たまり場というか。

だから全世界的に、ロンドンに行った時も、向こうは新聞でしたけど、すごい分厚い情報新聞みたいなニューウェーブとかを応援する、そういうのがあったし、場所と人とを応援する人たちと、もちろん観客含めて、それと作り手と、みんなが一体となって、若いというか、何か作ろうっていう、そこに渦巻いてたのが、私にとっては、非常に印象に残ってますね。

僕は『狂い咲きサンダーロード』で結構やられて。その2年後に、今度は『爆裂都市 BURST CITY』じゃないですか。 まさに「バトル・ロッカーズ」なんて、ロッカーズとルースターズが合体したような、そういうバンドでもあったし、もちろんスターリンだったり、泉谷さんとか、町田町蔵とかね、後の町田康さんですけれども、すごい人たちが。だからキャスティングが面白くないですか。音楽やってる人たちがほとんど占めてるというか。あの当時ね。

ある種の音楽映画だったので。『狂い咲きサンダーロード』の時は、まさにパンク元年でしたけど、まだ自分はどっぷりハマってなくて、パンクロックっていうのに。レコードプレーヤー持ってなかったんで。新しい情報知らなかったので。それで友達の家でレコード聴かせてもらって、初めて知って「これなんだ!」っていう。そこからはまりだして、それから『狂い咲きサンダーロード』の上映で福岡に帰ってきた時とかに、80’sファクトリーの存在とか、そういうのを知って。サンハウスの流れのロッカーズとルースターズ、モッズ。その辺のことを知ったって感じなんですよね。

キャスティングって、彼らも含めて簡単に決まっていったんですか。

ルースターズとロッカーズは、東京に出てきてたので、ちょうどデビューした頃ですかね。結構あの、出身が同じだっていうことで、出会ったりしてたんですよ。やっぱすごい彼らのファーストとかは、ものすごい衝撃を受けましたから。で彼らと一緒に作りたいっていう思い。

当時ね、陣内さん、僕の家にもよく遊びに来てくれていて「健二郎、これとんでもない映画ができるぜ」っていう話はしてて。実際彼にとってはあれが俳優というか、初出演作品なんですよね。 絶対監督がきっかけで、彼の後の映画俳優人生、役者人生がもう決まったみたいなところはありますよ。

叫んでるだけでしたけどね(笑)。

いや、なかなかな。確かにまんまって言えば、まんまですよ。あの時のロッカーズのこう、ギラギラした感じが。

めっちゃかっこよかったですもんね。私も演技しろって言ったような記憶が無い。

まんまでいい、みたいな。

まんまがかっこいいっていう、はい。

大江慎也さんだけが、ちょっと割と若干優しめなキャラクターだったような気はしてますけども、あの時。

いや大江君も。後々鬼気迫るような存在になっていきましたけど、元々変でしたよね。

確かに、みんなですよ。それ言ったらね。

人の事言えないんですけど。

それとやっぱ映像ですか。なんかコマ落としっていうか、首都高速の疾走感というか、ああいう作品ってやっぱ日本の映画監督でもうほとんど観た記憶もないし、やっぱそういうところも監督がかなり一番アバンギャルドというか、攻めてたイメージありますね。

本当に、山笠じゃないけど一期一会っていうかね。これはもう、これ限りっていう、最初で最後っていう、そういう精神でやってましたし、今でも、そのつもりでやってるんで、これはこれで終わりっていうということは、とどめをさせなきゃダメだっていう毎回。 あの時は自分にとっての最大の自分の、その時の人生でもあった。彼らのロックっていうのと一緒にやるんだっていう、その思いですよね。

相当、過酷な撮影現場だったとも聞いてますけどね。火薬量とかもすごいじゃないですか。

めちゃくちゃすぎて、廃工場にみんなもう寝泊まりしてましたから。

なんかもう「人殺し以外全部やれ」みたいなこと監督から言われたとか、そういうなんか伝説も残ってますけど。

言ってない、言ってない(笑)。

それはやっぱり都市伝説ですか(笑)。

優しい人間なんでそんなことは言ってないと思います(笑)。

ただ映像には込められてますね、そういう雰囲気が。鬼気迫る感じが。

まあ馬鹿だった。馬鹿やったっていうか、後先なんも考えてなかったですね。

でもルースターズもそうですけど、やっぱ後に与えた影響力はすごいですよね。宮藤官九郎も、もう自分のバンドでも「セルナンバー8(第8病棟)」をカバーしたりとかも、結構あれにやられたっていうロッカーは多いと思いますね、ミュージシャンは。

だから今でもやっぱ最大のライバルですね。『狂い咲きサンダーロード』とか『爆裂都市 BURST CITY』とか、その後に作った『水の中の八月』とか。

これまた全編福岡ロケで。

ものすごく世界中にファンが多いんですね、実は。

僕も好きですよ。いろんな福岡の、今となっては見られないような場面がいっぱい出てきますし。

その後に撮った『ユメノ銀河』っていうのも、やっぱ二度と撮れないような映画ですし。

あれもね、夢野久作さんという福岡出身の幻想小説家の原作ですよね。

あと、自分にとっては『ELECTRIC DRAGON 80000V』っていうのがあるんですけど、福岡つながりでは、山部善次郎さんがモデルで(※7)。

あ、モデルがそうなんですか。山部さん。

山部さんは同じ町内っていうか。

そうか、千代ですもんね。

隣町だったんですけれど、昔から伝説の方で。まさかバンドやってるとは全然知らなかった。 それ知って、やっぱりこう残ってて、彼を念頭に置いて作った映画ですけど。その辺りはやっぱり本当ライバルですね。自分の一番の。

いいですね、自分の過去作品をライバルと思える感じって。

自分では毎回、だから、もう毎回全力尽くしてやれることをやる、過去にやったことはやらないっていう。ただ、どうしても本質が一緒なので、自分が好きなものが出てしまいますけど、知らず知らずのうちに。題材的には毎回、アナザーサイドっていうか、私はあのボブ・ディランっていう人を中学生の時から、大尊敬してるんで。彼のように、毎回毎回違うアナザーサイドを追求していくっていうことが、もうひとつの自分の使命だと思ってたんで。それでもやっぱり、未だにやはり『狂い咲きサンダーロード』とか『爆裂都市 BURST CITY』とか『水の中の八月』とか、ものすごくファンの方から、とても大事にしてもらえるので。

日本ではどうなんですか。当時は興行的にはそこまで行かなかったんですか。

『狂い咲きサンダーロード』はヒットしてます。ものすごくヒットしてます。 他のは、ヒットしているとは言えない?

だから、余計、海外での評価が高いことを考えると。

びっくりするんですよね。

最初から世界水準だったんじゃないかっていう話もありますけどね。

自分の中では、パンクロックの方たち、全く私と同世代なんだけど、彼らが初期衝動の音楽だけで、世界と勝負したっていう。自分たちの作っている音楽は世界へ向けて作ってるっていう、それはすごい衝撃で。こっちは8ミリという、すごく貧しい、今のデジタルの機材と全然違って、ものすごく画質も悪いし、音なんかもひどい状態だったんですけど、これが僕らの武器だっていうか、表現の武器だと思ってたんで、これで意識だけは、世界の人に見せるっていう、映画は言葉を超えて世界に見せるもの、それは全く、音楽も同じだと思うんですけど、あるいはアートもそうだと思うんですけど、同じ土俵で見せるっていうことがあって、その意識は常に、これは日本の人たちに見せるっていう以上に、世界の人に見せるんだっていう気合いというか意志だけはもう常にあったので。

だから未だ色褪せないというか、今の言い方をするとサスティナブルじゃないけども、今の若い人たちが観ても、何か得るものがあるような作品というかね、そういう感じもしますよ。

そういう時間とか、言葉とか、国境とか、民族とかも、そういうものを越えて、本能に訴えかけるものっていうか、時間とか場所とか超えるということを目指してるっていうか、そういうものを自分が観たいし、一番愛してるというか、そういうものが無いと、生きていけないって思ってる人間なので。下手くそでね。未熟なんですけど、まだまだ。なんとかそれに近づきたいっていう思いは常に。今、自分は何をやれるんだっていう、今までの自分の真似、他人の真似じゃなくて。

それで言うと新作の話もお伺いしたいんですけど。 今回、福岡初上映となる『自分革命映画闘争』。 さっきちょっとサウンドチェックだけ、私も少し立ち会わせてもらっただけでも、相当なんかやばそうな、だから全然監督が丸くなってない、もうずっと貫いてる感じが、その映像ちょっと観ただけでわかりましたけど。

長いんですよ。すみません。

皆さん、ちょっと覚悟してね、観ていただきたい。

ちょっとサイケデックな映画で。ただ、これ自分ですごいと思ってるのは、民製機材やソフトで作ってるんですよね、ほとんど。民製っていうのはつまり、特殊な機材を使っているものじゃない。最後の音の仕上げだけは、本格的なスタジオに入りましたけど、それまでは学生さんたちも手伝ってくれて、音とかも全部、コツコツ、コツコツ、コツコツ、2、3年かけて手作りで。

そういうところも『高校大パニック』に通じる、自主制作な。

これはもう自分たちで作るんだっていう、どこまでやれるんだっていうことと、反逆したかった時代の流れに。これだけ配信が主流になって、私も配信で、ガンガン映画観るんですけど、昔の観られなかった映画とか。「え、こんなもの観られるんだ」っていう内容が観れるんで。

便利は便利ですからね。

そしたら映画館って、どういう意味があるのかって。もっぱらやっぱりメジャーの映画館は、アミューズメントパーク的な、不特定多数の方が、たくさん観るっていう、わかりやすい共感の下に作られるのが多いんで、そういう映画も作ってみたいんですけども、こちら的には、自主制作の時は特に、非常に、他の人が作れないような個性的な映画、自分にとって、とても大事だと思えるような、それがたくさんの方と共有できるっていうことが、映画館で映画を観るという。

同時に、同じ空間の中でという。

そして、ある時間集中しなければいけないっていう、これは要するにシャットしなきゃいけないわけで他の日常的な要素を、否が応でも。寝てもらうのも、全然自由だと思うんですけど、とりあえずは、なんて言うのかな、一対一で画面を共有しなきゃいけない。その空間と時間に、私は小学生の時から、ずっと今でも救われてるって言いますか、いろんなことを教えてもらったし、いろんな思いというか、自分の心が荒れすさんでる時にポツンと入った映画館で、めちゃくちゃバイオレンスな映画で、狂った映画だったんだけど、それ観たら、なんか、すごく心がスッキリして「あ、俺は大丈夫だ」っていう。

ある種の精神浄化作用みたいな。

浄化作用。そういう思いをしてきたので、そういう映画を作れたら本望だと思います。もちろん音楽は私にとってなくてはならないものだから、音楽も大好きなんですけども、同時にやっぱり映画で、そういう思いをたくさんしてきたので、やっぱり映画館で、そういう体験をしたい。

音もそうですしね。映画館じゃないと体感できない音ってありますから。

特に最近はデジタルの発達で、まさにこの映画がそうだと思うんですけど、時間とセンスとをかければ、できる、それが可能だっていう。そういうことが今、自分にとってはとても大事。昔は、こんな音出せなかった。

確かにね、自主で作っても。

そのためには、やっぱり何回も、それもやりましたけど、ライブ上映と言ってコンサート的なPAと生バンドで、映画を上映しながら音出すって、その代わり時々、即興にしたりして、そういう実験もかなり、やったんですね。そんな幸せな時期があったんですけど。

今回福岡音楽映画祭を企画した理由も、まさに今、ほんと便利なことで、家でも映画も観られるし、音楽なんてスマホとかタブレットで聴けるわけじゃないですか。でもなんか、それではない、やっぱりここでしか体験できない、その大きなスクリーンと音響でこそ音楽映画ってのは、体感してもらいたいなっていうのがあって、だからそういった意味では、まさに今回、石井監督がそこに一番適しているというか、相応しいんじゃないかなというか。

体感しすぎるかもしんない。

(笑)。なかなかの音量が多分ね。時間帯によっては。

いや、一番大きい箇所でチェックしたので、静かな所もたくさんありますから。

でも結構、それが気持ちいいですよ。食らう感じが、キターッていう感じがね。なかなか最近体験できてなかったんで、映像では。

前半はちょっと大人しめですけど、後半たっぷり来ますんで。 退屈な時はどうぞ、寝ていただいても(笑)。

監督自ら出演されてますから、その辺りもちょっと観逃せない。

全員、出演者もスタッフなんですよ。みんな実名というか、自分の役を演じてる。

もうカメオ出演というか、皆さんもうそのまんまで出てるという。

それはもうちょっとあて書きして。すごい不思議な世界を展開するっていう映画なので、とってもとっても不思議なところがたくさんあるかもしれないんですけど、今日はあのパンフレットを持って来ていただいていますよね。

持って来ています。パンフレットを購入していただいたら、監督がサインしてくださるという話ですので。

ポスターも売るっていう話で、他では売ってないんですよ。これ、特色っていって単価が高くて。

よくわかんないところは、すごくよくできたパンフレットなんで、それを見ていただいて、あと福岡の編集の人が今日来てもらってますけど、私の本を作ってくれて。『映画創作と自分革命』っていうものなんですけど。

私も拝読しましたよ。ものすごく面白いですよ。

amazonで売ってますんで。それを読むと、この映画の謎がよくわかると思います。

もう今日の時間が足りないんですよ。もう本当はたくさんもっと語っていただきたかったし、監督の原体験の話もたくさんその本には出てきます。

ネットでも、なぜかこの映画は私、今までで初めてだと思うんですけど、たくさんたくさんインタビュー受けて、 読売新聞Webでは四回ぐらいに渡って特集してくれてます。長編ロングインタビューをいっぱいやってますんで。

じゃあ、そこは「石井岳龍」で検索をしていただいたらたどり着きます。ちょっと説明がいる作品かもしれない。

もちろんわかるように、自分では娯楽のつもりで撮ってるんですけれど、二度と無い、できないことを、ここだけのことをやろうとするあまり、こんな長い上映時間になったりとか、ちょっと暴走してるとこもあると思いますんで。

そこは皆さんの感性で、自由に受け止めていただいて。

解答は無い映画なんですけど。別に思った通りに解釈していただければ全然構わないんですけど。もうちょっとよく知りたいって方は是非。そういうのを読んでいただけると、より理解が深まるかもしれない。

なるほど。最後にひとつだけ。石井岳龍監督がこれからなんかやりたいことって、具体的になんか考えてることはあるんですか。

多分この映画館でやると思うんですけど、『almost people』っていう、四人の監督で。

もうひとつ新作があるんですよね、これと別に。

もう他では封切ってるんですけど、福岡は多分ここでやると思うんですけど。まだ決まってないみたいですけど、その第二話を私、監督してて、これは、パンクロックです。

お、いいですね、久々に。ロックムービーなんですね。

「令和の爆裂都市」と言われています。

お、いいな。それ、ちょっと観逃せないですね。

その後に、あの『箱男』っていう、これはもう40年ぐらい、37、8年、ずっとやりたくて。

安部公房さんのやつですか。

安部公房さんが原作の。で安部さんが亡くなる前に、私、原作権貰ってて、何回か立ち上げたんですけど、今まで全然ダメで。七回ぐらい脚本を印刷してるのがあるんですけど、それぐらい立ち上げようとしたんですけど。

それ福岡で撮ってくださいよ。

いやもう撮ったんです。今年遂に。今まさに仕上げてる途中なんです。今編集してるところかな。これは来年の公開になると思いますんで、来年が安部公房さんの生誕100年で、これがもう最後のチャンスだと思ったので自分としては8ミリでも撮るって決めて、覚悟持って動いたら、なぜかやっぱりできちゃったんですね。

それも、じゃあいずれ近々公開。

これもパンクです。思いっきり。忖度無しで、コンプラも無しで。共感、今のこの世の中に共感してくれる方がいるのかっていうのは、不安なんですけど。共感は求めてないかもしれないですけど。

いやいや、もう監督はそうじゃなくちゃ。

自分にとって大事なことだと。この映画と『almost people』っていうのと、『箱男』を取り上げたおかげで、なんかすごく身が軽くなって、なんでも来いっていうか。

あ、いいですね。ちょっと皆さん、福岡でも監督に作品撮ってもらいたくないですかね。福岡で製作する監督の作品がまた観たいですよね?

(拍手)

さっきね、深町さんにちょっと話したけど、本当はね、いっぱい具体的にあるんですよ、福岡で撮りたい企画は。音楽映画もあるんです。

だからそれ、実現してほしい。もう大学はほら、とりあえず終わったんで、とりあえずこれ、これからは映画に一本で。

なかなかやっぱりできないんですよね。

まあですね、簡単ではないのはもう重々承知してますけど、是非、その辺りも。

今日はでもこれ、福岡で公開できないんじゃないかと思ってた。

ほんとよかった。タイミング的によかったですよね。音楽映画祭を企画した時に、ちょっと監督に相談したら、実は新作があってっていう話だったんで、もう是非ということでね。ほんとありがとうございました。

かなり良い環境で。

この後皆さん。ちょっとトイレ休憩挟みますけど、長いから。一回ちょっとトイレ休憩していただいた後ですね。 ご覧いただくということにはなりますし、福岡音楽映画祭もぜひこれからまだ続けていきたいと思ってますんで、監督も是非色々関わっていただければと、思ってますので。よろしくお願いします、その節は。 石井監督、今日はお越し頂きまして本当にありがとうございました。

(※1)FEN

Far East Network米軍極東放送網。1945年から開始された在日米軍向けラジオ放送。1958年3月時点で、東京、名古屋、福岡(板付)、岩国、千歳、佐世保、芦屋、三沢、稚内の9局で放送されていた。1997年の米軍放送網の世界的統配により、後にAFNに改称された。

(※2)イージーライダー

デニス・ホッパーが監督・脚本・主演、ピーター・フォンダが製作・脚本・主演を務め、アメリカン・ニューシネマを代表する1969年公開のアメリカ映画。日本では翌年1月に公開された。低予算で製作されながら世界的なヒットを記録し、インディペンデント映画をハリウッドメジャーが配給した最初の成功例として知られる。

(※3)ウッドストック

ウッドストック・フェスティバル(Woodstock Music and Art Festival)は、1969年8月15日(金)から17日(日)までの3日間、ニューヨーク州サリバン郡ベセルで開かれた大規模な野外コンサート。30組以上の出演者、約40万人の観客が集まったと言われる、アメリカの音楽史に残るコンサートであり、60年代のカウンターカルチャーを象徴する歴史的なイベントとして語り継がれている。なおその模様を記録したドキュメンタリー映画『ウッドストック/愛と平和と音楽の三日間』は世界中で公開され大ヒットした。

(※4)富士映劇

福岡市博多区店屋町にあった映画館。当時、映画産業の斜陽化により自主上映会やロックコンサートなどに貸したりしていた。

(※5)80’sファクトリー

1979年8月から1982年3月まで、福岡市中央区舞鶴の親不孝通り近くの長浜公園の前に存在したライブハウス。THE MODSやTH eROCKERSなど、後に国内のメジャー・レーベルからデビューすることになるバンドを数多く輩出し、日本の音楽シーンに大きな役割を果たした。

(※6)勝手にしやがれ

通称”親不孝通り”の一角にあった居酒屋。(斉木精一氏経営。1976年3月~1990年5月)

周辺にあった予備校に通う学生や音楽・演劇・マスコミなどのサブカルチャー関係者が数多く集った店。

(※7)山部善次郎

福岡市出身の音楽家・画家。通称・山善(YAMAZENとも表記)。1970年、高圧電線で6600ボルトに感電する事故に遭い、左目と鼻を失う。1971年高校生の頃、博多の伝説的なライブハウス「照和」のオーディションを受け、バンド「田舎者」のとしてステージに立つ。その後、日本初のパンクバンド「ザ・ドリル」を結成。ドリル解散後、91年メジャー初アルバム『山善フォークジャンボリー』を日本コロムビアからリリース。

石井 岳龍(いしい がくりゅう)

旧名:石井聰亙 ISHII Sogo

1957年福岡市生まれ。映画監督。 1976年大学入学直後の「高校大パニック(8mm)」以降、様々な映画、音楽映像作品等を監督。

【主作品】『狂い咲きサンダーロード』『爆裂都市』『逆噴射家族』『水の中の八月』『ユメノ銀河』『五条霊戦記』『ELECTRIC DRAGON 80000V』『シャニダールの花』『ソレダケ that’s it』 『蜜のあわれ』『パンク侍、切られて候』他多数。『自分革命映画闘争』に続き4人の監督による『almost people』は9/30公開。

映画スチール写真:©︎ISHII GAKURYU

(2023年10月20日 kino cinéma天神にて)

制作/モディレーター:深町健二郎 企画/編集:松尾伸也